- वे खगोलीय पिंड जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है।

- सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं लेकिन शुक्र और अरुण इसकी उल्टी परिक्रमा करते हैं।

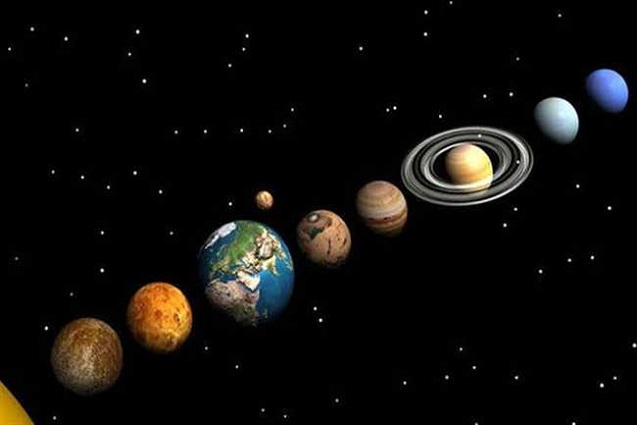

- सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम – बुध-शुक्र-पृथ्वी-मंगल-बृहस्पति -शनि-अरुण-वरुण।

- ग्रहों का आकार घटते हुए क्रम में – बृहस्पति-शनि-अरुण-वरुण-पृथ्वी-शुक्र-मगल-बुध।

सौर मंडल (Solar System In Hindi) :

ब्रह्माण्ड में वैसे तो कई सौरमंडल हैं लेकिन हमारा सौरमंडल सभी से अलग है जिसका आकार एक तश्तरी की तरह का है। सौर मंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई थी जब एक नए तारे का जन्म हुआ था जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो सौर मंडल में एक-दूसरे से गुतुत्वकर्षण बल के साथ बंधे हुए हैं।

किसी तारे के आस-पास परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हों जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में आठ ग्रह, उनके 166 उपग्रह, पांच बौने ग्रह और अरबो छोटे पिंड सम्मिलित हैं।

इन छोटे पिंडों में क्षुद्रग्रह, बर्फीला काइपर घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। सौर मंडल के चार छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है मुख्यतः पत्थर और धातु से बने हैं और इसमें क्षुद्रग्रह घेरा, चार विशाल गैस से बने बाहरी गैस दानव ग्रह, काइपर घेरा और बिखरा चक्र शामिल हैं। काल्पनिक और्ट बादल भी सनदी क्षेत्रों से लगभग एक हजार गुना दूरी से परे मौजूद हो सकता है।

सूर्य से होने वाले प्लाज्मा का प्रवाह सौर मंडल को भेदता है। यह तारे के बीच के माध्यम में एक बुलबुला बनाता है जिसे हेलिओमंडल कहते हैं जो इससे बाहर फैलकर बिखरी हुई तश्तरी के बीच तक जाता है। सौरमंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है जिसका प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्त्रोत भी सूर्य है। आज के समय हम पृथ्वी की जिस रूप में देख रहे हैं वह ज्वालामुखियों की वजह से है।

ज्वालामुखी ने हमारे वायुमंडल को भी प्रभावित किया है। गर्म लावा धरती की सतह पर गिरा जिससे नई मजबूत जमीन का निर्माण हुआ। जमी हुई पृथ्वी पर जब ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ तो ज्वालामुखी की वजह से यह संभव हो पाया कि पृथ्वी आगे जमी न रहे। लेकिन ज्वालामुखी सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं पाए जाते हैं।

सोलर सिस्टम की वजह से हमें पता चला है कि ज्वालामुखी दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर भी मौजूद हैं। ये ज्वालामुखी पृथ्वी के ज्वालामुखियों से कहीं विशाल हैं। कुछ निष्क्रिय हैं और कई सालों से इनमें विस्फोट नहीं हुआ है और शायद आगे भी न हो। लेकिन कई तो पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी की तरह सक्रिय हैं।

सौर मंडल की शुरुआत (Starting Of Solar System In Hindi) :

हमारा सौर मंडल कई कारणों से पूरे संसार में बहुत अनोखा है। हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकर की है और इसी सर्पिल रचना की दो भुजाओं के बीच में जहाँ पर बहुत ही कम तारे हैं हमारा सौर मंडल पाया जाता है। रात को हमें जितने तारे नजर आते हैं उनमें से लगभग सभी हमसे इतने दूर हैं कि बड़ी-बड़ी दूरबीनों से देखने पर भी वे केवल चमकती हुई बिदुओं की तरह ही दिखाई देते हैं।

क्या इसका मतलब यह है कि हमारा सौर मंडल ठीक स्थान पर नहीं है ? अगर हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बिलकुल बीचों-बीच होता तो तारों के झुरमुट के बीच रहने के हमें बहुत से बुरे नतीजे भुगतने पड़ते जैसे – पृथ्वी की कक्षा नष्ट हो जाती और इसका इंसान के जीवन पर बहुत भारी असर होता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में बिलकुल सही जगह पर है।

इसलिए हमारी पृथ्वी सही सलामत है। इसके अतिरिक्त हम और भी बहुत से खतरों से बचे रहते हैं जैसे – हमारी पृथ्वी को गैस से बने बादलों से नहीं गुजरना पड़ता है वरना यह बहुत ही गर्म हो सकती है। इसे न तो फूटते तारों और न ही ऐसे दूसरे पिंडों का सामना करना पड़ता है जिनसे खतरनाक रेडिएशन निकलता है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूर्य बिलकुल ठीक तारा है। सूर्य मुद्दतों से निरंतर एक ही तापमान पर जलता आ रहा है।

सूर्य न ही तो अधिक बड़ा है और न ही अधिक गर्म। हमारी मंदाकिनी में अधिकतर तारे हमारे सूरज से छोटे हैं इसलिए वे पृथ्वी जैसे ग्रह पर जीवन को कायम रखने के लिए न तो सही किस्म की रौशनी दे सकते है और न ही भरपूर गर्मी। अधिकतर तारे गुरुत्वाकर्षण बल से एक या उससे ज्यादा तारों से बंधे हुए हैं और एक-दूसरे के इधर-उधर घूमते रहते हैं। लेकिन हमारा सूरज किसी भी तारे से बंधा हुआ नहीं है।

अगर हमारा सूरज की तारे से बंधा होता तो हमारा सौर मंडल दो या उससे ज्यादा सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी जगह पर कभी बरकरार नहीं रह पाता। हमारा सौर मंडल एक और कारण से बहुत ही अनोखा है और वह यह कि बड़े-बड़े ग्रह, सौर मंडल के बाहरी हिस्से में है। इन सभी ग्रहों की कक्षा का आकार लगभग गोल है और इनके गुरुत्वाकर्षण बल से छोटे-छोटे ग्रहों को कोई खतरा नहीं है।

इसके बजाय वे खतरनाक चीजों को अपनी ओर खींचकर या फिर उनकी दिशा को बदलकर छोटे-छोटे ग्रहों की रक्षा करते हैं। वैज्ञानिक पीटर डी. वार्ड और डॉनल्ड ब्राउनली ने अपनी किताब अनोखी पृथ्वी – जटिल जीवन विश्व में कहीं और क्यों नहीं में कहते हैं : ” ग्रहिकाएँ और धूमकेतु हमारी पृथ्वी से टकराते जरुर हैं मगर इतनी तादात में नहीं और यह सब बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों की बदौलत होता है जो गैस से बने हैं।” हमारे सौर मंडल की तरह और भी दूसरे सौर मंडलों की खोज की गई है जिनमें भी बड़े-बड़े ग्रह हैं। लेकिन उनमें से अधिकतर लो कक्षाएं ऐसी हैं जो पृथ्वी जैसे छोटे-छोटे ग्रहों को खतरों में डाल सकती हैं।

सौर परिवार की खोज और अंवेषण (Solar family discovery and exploration) :

कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोडकर मानवता को सौर मंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार साल लग गए। लोग सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड का स्थिर केंद्र है और आकाश में घूमने वाली दिव्य या वायव्य वस्तुओं से स्पष्ट रूप से अलग है। लकिन 140 ई. में क्लाडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केंद्र में है और सारे पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं लेकिन कॉपरनिकस ने सन् 1543 में बताया कि सूर्य ब्रह्माण्ड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं।

1. सौर मंडल में चंद्रमा की भूमिका :

पुराने समय से चंद्रमा इंसानों को आश्चर्य में डालता आया है। चंद्रमा ने शायरों में नज्में लिखने और गीतकारों में नगमें रचने की एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा जगाई है। मिसाल के लिए पुराने समय में एक इब्रानी कवि ने कहा कि चंद्रमा आकाशमंडल के विश्वासयोग्य साक्षी की नाई हमेशा बना रहेगा। चंद्रमा बहुत अधिक तरीकों से धरती के जीवन पर प्रभाव डालता है। इनमें से एक बहुत ही अहम तरीका है कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों के पानी में उतार-चढ़ाव होता है।

ऐसा माना जाता है कि महासागर के प्रवाह के लिए यह उतार-चढ़ाव होना बहुत अहम है उसी तरह से अलग-अलग मौसम के लिए यह प्रवाह होना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा का एक खास उद्देश्य है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी की धुरी को उसकी कक्षा में 23.5 डिग्री के कोण पर लगातार झुकाए रखना।

विज्ञान की पत्रिका, कुदरत के मुताबिक अगर चंद्रमा नहीं होता तो लंबे समय के दौरान पृथ्वी की धुरी का झुकाव लगभग 0 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक बदल जाता। जरा सोच कर देखिए कि अगर पृथ्वी की धुरी सीधी होती तो क्या होता ? एक तो हम अलग-अलग मौसमों का आनन्द नहीं ले पाते और दूसरा कम बरसात की वजह से हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसके अतिरिक्त हद से ज्यादा गर्मी या ठंड पड़ने से हमारा जीवित रहना भी असंभव हो जाता।

खगोल के शास्त्री ज़ाक लास्कार कहते हैं – हर साल निश्चित समय पर जो मौसम आते हैं उसके पीछे एक बहुत ही अनोखी वजह होती है और वह हमारे चंद्रमा की मौजूदगी है।” पृथ्वी की धुरी के झुकाव को बनाए रखने की अपनी भूमिका को निभाने के लिए हमारा चंद्रमा दूसरे बड़े-बड़े ग्रहों के चंद्रमा की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त जैसे बाइबल की प्राचीन किताब उत्पत्ति का लेखक बताता है हमारे चाँद का एक और उद्देश्य है, रात के समय रौशनी देना।

2. सौर मंडल में सूर्य की भूमिका :

सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक G श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है जिसके आस-पास पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है जिसमें हमारे पूरे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 13 लाख, 90 हजार किलोमीटर है जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है।

सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरब वाँ भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 149 लाख किलोमीटर है। उर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु वलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में उर्जा पैदा करता है।

सूर्य से निकली हुई ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़-पौधे, समुद्र सोख लेते हैं। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा होती है।

परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है जिसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। यह सब ग्रहों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। सूर्य में हल्के-हल्के धब्बे को सौर्यकलन कहते हैं जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है।

इतफाक से या किसी मकसद से :

पृथ्वी पर जीवन कायम रखने के लिए और जीवन को मजेदार बनाने के लिए इसके हालत बहुत ही बढिया हैं। लेकिन ये हालात किस तरह से पैदा हुए ? इस सवाल का केवल एक ही जवाब हो सकता है। या तो ये हालात बिना उद्देश्य के इत्तफाक से पैदा हुए हैं या फिर किसी बुद्धिमान कारीगर ने इन्हें एक उद्देश्य से बनाया है।

हजारो सालों में पहले पवित्र शास्त्र में यह दर्ज किया गया था कि एक सिरजनहार और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले हमारे संसार की रचना का विचार किया और फिर इसे बनाया था। अगर यह सत्य है तो इसका अर्थ है कि हमारा सौर मंडल अपने आप वजूद में नहीं आया बल्कि एक उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया है।

सिरजनहार ने इस धरती पर जीवन को संभव बनाने के लिए जो-जो कदम उठाए उसने एक तरह से हमें उसका लिखित रिकॉर्ड दिया है। आप सभी को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा हालाँकि यह रिकॉर्ड लगभग 3500 साल प्राचीन है फिर भी इसमें दर्ज संसार का इतिहास और अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिक जो मानते हैं वो दोनों बहुत मिलते-जुलते हैं। यह रिकॉर्ड बाइबल की उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है।

उत्पत्ति में सृष्टि का ब्यौरा : “

आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।” बाइबल के इन शुरूआती शब्दों में हमारे सौर मंडल, साथ-ही-साथ हमारी पृथ्वी और हमारे संसार की अरबो मंदाकिनियों में पाए जाने वाले तारों के बनाए जाने का जिक्र किया गया है। बाइबल के अनुसार एक समय ऐसा था जब हमारी पृथ्वी “बेडौल और सुनसान” थी। पृथ्वी में न तो कोई महाद्वीप था और न ही उपजाऊ भूमि थी।

लेकिन उसी आयत में आगे एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जो वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन को कायम रखने वाले ग्रह में होनी चाहिए। वह है ढेर सारा पानी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा जल की सतह पर मंडराती थी। पानी के तरल बने रहने के लिए ग्रह का सूरज से ठीक दूरी पर होना बहुत आवश्यक है।

ग्रहों का अध्धयन करने वाले वैज्ञानिक ऐन्डू इंगरसोल कहते हैं कि – मंगल ग्रह बहुत ही ठंडा है और शुक्र ग्रह बहुत ही गर्म लेकिन पृथ्वी का तापमान बिलकुल ठीक है। उसी तरह से पेड़-पौधों के उगने के लिए बहुत रोशनी होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि बाइबल कहती है कि सृष्टि के आरंभ के समय में परमेश्वर भाप से बने घने बादलों को धीरे-धीरे हटाने लगा था जिससे सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगीं थीं।

ये घने बादल महासागर को इस प्रकार से घेरे हुए थे जिस तरह से एक शिशु को पट्टियों में लपेटा जाता है। बाइबल की अगली आयतों में लिखा है कि सिरजनहार ने “अन्तर” बनाया। यह अंतर पृथ्वी का वायुमंडल है जो तरह-तरह की गैसों से भरा है। बाइबल हमें आगे बताती है कि परमेश्वर ने बेडौल पृथ्वी पर सूखी भूमि बनाई। इसके बाद उसने उसमें ऐसी हलचल पैदा की होगी जिससे पृथ्वी की बाहरी परत धीरे-धीरे टूटकर खिसकने लगी परिणाम कई गहरे समुद्र और नदियाँ बनीं और महासागर से महाद्वीप उभर आए।

एक समय पर जिसके बारे में बाइबल में नहीं बताया गया है कि परमेश्वर ने महासागर में सूक्ष्म शैवाल बनाए। ये जीव एक ही कोशिका से बने हुए हैं और इनमें स्वंय अपने जैसा ही एक और जीव पैदा करने की काबिलियत होती है। शैवाल सूरज से मिलने वाली उर्जा का प्रयोग करके कार्बन-डाई-ऑक्साइड को भोजन में बदलते हैं और हवा में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं।

सृष्टि के तीसरे दिन जब पेड़-पौधों को बनाया गया तो इस प्रक्रिया में और भी तेजी आ गई। अंत में पूरी पृथ्वी पेड़-पौधों से भर गई। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई इसलिए अब इंसानों और जानवरों के लिए साँस लेकर जीवित रहना संभव हो गया था। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सिरजनहार ने उसमें बहुत सी किस्मों के सूक्ष्म जीव बनाए।

ये छोटे-छोटे जीव मृत जैविक पदार्थों को सड़ाते हैं और उसमें से आवश्यक तत्वों को निकालकर खाद में बदल देते हैं जो पौधों के बढने के लिए फायदेमंद होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले खास किस्म के जीवाणु हवा से एक अहम तत्व नाइट्रोजन को सोखते हैं और फिर उससे ऐसा पदार्थ तैयार करते हैं जिसका प्रयोग करके पौधे बढ़ते हैं।

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि बस मुट्ठी भर उपजाऊ जमीन में औसतन 6 अरब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सृष्टि की चौथी समय अवधि के दौरान सूरज चंद्रमा और तारों को बनाया गया था। पहली बार इस वाक्य को पढने पर हम सभी शायद विचार करें कि यह कैसे हो सकता है क्योंकि उत्पत्ति के अनुसार तो इसकी सृष्टि पहले ही हो चुकी थी ? याद रखिए की उत्पत्ति किताब के लेखक मूसा ने सृष्टि के ब्यौरा को इस प्रकार लिखा है मानो जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब एक इंसान धरती पर मौजूद था और घटनाओं को होते हुए देख रहा था।

उत्पत्ति का अर्थ है कि वायुमंडल इतना खुल गया था कि धरती पर सूरज, चाँद और तारे साफ-साफ दिखाई देने लगे थे। उत्पत्ति की किताब में दिया गया ब्यौरा हमें यह दिखाता है कि सृष्टि की पांचवीं समय अवधि के दौरान समुद्री प्राणी और छठी समय अवधि के दौरान जमीन पर रहने वाले जीव-जंतु और इंसान बनाए गए थे।

भगवान चाहता है कि इंसान धरती पर जिन्दगी का लुत्फ उठाए :

जीवन का आरंभ कैसे हुआ, इस बारे में उत्पत्ति की किताब पढने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप जिंदगी का लुत्फ उठाएं ? जिस दिन सुबह अच्छी धूप खिली होती है और आप उठकर ताजा हवा लेते हैं तो आपको खुशी महसूस नहीं होती है कि आपको जीवन का एक और दिन देखने को मिला ? शायद आप कभी बाग में टहलने गए हों और रंग-बिरंगे फूलों को देखकर और उनकी मधुर सुगंध को लेकर आप मदहोश न हो गए हों या फिर आप फलों के एक बाग में गए हों और आपने रसीले फल तोडकर खाए हों।

इन सबका मजा लेना असंभव होता अगर पृथ्वी पर ढेर सारा पानी, सही मात्रा में सूरज की गर्मी और रोशनी, वायुमंडल में गैसों का सही मिश्रण और उपजाऊ जमीन नहीं होती। मंगल ग्रह को लीजिए या शुक्र ग्रह को या हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह को किसी में भी यह हालात नहीं पाए जाते हैं।

तो जाहिर है कि यह सब कुछ इत्तफाक से नहीं आया है। इसकी जगह इनके बीच अच्छा तालमेल बैठाया गया है ताकि इंसान पृथ्वी पर जिंदगी का लुत्फ उठा सके। इसके अतिरिक्त बाइबल यह भी कहती है कि सिरजनहार ने हमारे खुबसुरत ग्रह को सदा-सदा तक टिके रहने के लिए बनाया है।

स्थलीय ग्रह (Terrestrial planet In Hindi) :

ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता हो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो अथार्त उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़-भाड़ न हो। ग्रहों को दो भागों में बांटा जाता है – आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। इन दोनों को दो भागों में बाँटने का कारण है क्षुद्रग्रह घेरा। यह घेरा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इनकी संख्या हजारों-लाखों में है।

सौर मंडल में बुध गृह :

बुध ग्रह सौर मंडल का सूर्य के सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यम को पहले सबसे छोटा ग्रह माना जाता था लेकिन अब इसका वर्गीकरण बौना ग्रह के रूप में किया जाता है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है।

यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति क्षण की गति से चक्कर लगाता है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8 वें क्रमांक पर है। बुध व्यास से गैनिमीड और टाईटन चंद्रमाओं से छोटा है लेकिन द्रव्यमान में दुगना है। बुध का ग्रहपथ 57,910,000 किलोमीटर है। बुध का सूर्य से व्यास 4880 किलोमीटर है। बुध का द्रव्यमान 3.30e 23 किलोग्राम है। बुध सामान्यत: आँखों से सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से ठीक पहले देखा जा सकता है।

बुध सूर्य के समीप होने की वजह से इसे देखना मुश्किल होता है। दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय यह तापमान 170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसा नहीं होने का कारण यह है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो ताप को ग्रह पर रोक सके जैसा कि धरती पर होता है।

बुध देखने में चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। सूर्य के नजदीक होने की वजह से इस ग्रह पर ढेरों चट्टानें और गड्ढे दिखाई देते हैं। माना जाता है कि अतीत में यहाँ बहुत ज्वालामुखी मौजूद थे। ज्वालामुखी से निकले लावे की वजह से ही यहाँ पर मैदान बना। सतह में दरारों की मौजूदगी बताती है कि सतह टूटकर फिर दुबारा इस शक्ल में आई है। जब ग्रह का आंतरिक हिस्सा ठंडा पड़ गया तो ये ज्वालामुखी मृत समान हो गए और फिर कभी सक्रिय नहीं हुए।

सौर मंडल में शुक्र ग्रह :

शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को आँखों से देखा जा सकता है। इसका परिक्रमा पथ 108,200,000 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12, 103.6 किलोमीटर है।

शुक्र सौर मंडल का सबसे गरम ग्रह है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र का ग्रहपथ 0.72 AU या 108,200,000 किलोमीटर है। शुक्र की ग्रहपथ लगभग पूर्ण वृत्त है। शुक्र का व्यास 12,103.6 किलोमीटर है और द्रव्यमान 4.869e24 किलोग्राम है। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला पिंड है।

शुक्र ग्रह को प्रागैतिहासिक काल से जाना जाता है। बुध की तरह ही इसे भी दो नामों भोर का तारा और शाम का तारा से जाना जाता है। ग्रीक खगोलशास्त्री जानते थे कि यह ये दोनों एक ही हैं। शुक्र भी एक आंतरिक ग्रह है यह भी चंद्रमा की तरह कलाए प्रदर्शित करता है। गैलीलियों द्वारा शुक्र की कलाओं के निरिक्षण कॉपरनिकस के सूर्य केंद्री सौरमंडल सिद्धांत के सत्यापन के लिए सबसे मजबूत प्रमाण दिए थे।

शुक्र सौरमंडल का सबसे गरम ग्रह है। शुक्र ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है। इसका कारण है कि यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन-डाई-ऑक्साइड है जोकि ताप को कैद कर लेती है जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव है। अंतरिक्ष में शुक्र को सबसे रहस्यमयी ग्रह माना जाता है।

यह घने बादलों से घिरा है जो कभी नहीं टूटते इसलिए इसकी सतह को सीधे देख पाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में रडार की सूचनाओं पर ही भरोसा करना होगा। वैसे शुक्र बहुत गर्म ग्रह है यहाँ वातावरण का दबाव भी बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त इसके ज्वालामुखियों के सक्रिय के सबूत मिले हैं। ग्रह पर कई ऐसी आकृतियाँ नजर आती हैं जो ज्वालामुखी की तरह लगती हैं।

सबसे लंबी आकृति माट मॉन्स ज्वालामुखी है जो सतह से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर नजर आती है यानि इसकी ऊँचाई माउंट एवरेस्ट जितनी है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये सक्रिय है या नहीं। इडुनन मॉन्स अपने आसपास के इलाके से अधिक गर्माहट लिए हुए है। ऐसा मालूम होता है कि इसमें पिघला हुआ मैग्मा मौजूद होगा। शुक्र के ऑरबिट की जाँच कर रही वीनस एक्सप्रेस के मुताबिक ग्रह के चारों ओर ऐसे कई स्पॉट हैं जहाँ तापमान तेजी से बढ़ता और गिरता है। यह ज्वालामुखी के लावा के प्रवाह से संभव है।

सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह :

पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को अंग्रेजी में अर्थ भी कहा जाता है। पूरी कायनात में धरती एकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी वासयोग्य क्षेत्र में है। किसी भी सितारे के गिर्द यह एक खास जोन होता है जिसमें जमीन की सतह के ऊपर का पानी तरल अवस्था में रहता है।

पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के तीन ग्रह होते हैं – नीला, सफेद और हरा। सफेद रंग बादलों का और हरा रंग वनस्पति का है। पृथ्वी एक ऐसे वातावरण से घिरी हुई है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल वाष्प सम्मिलित हैं। इसमें एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण इस पर मौजूद पानी है।

इसका भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12, 714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 1०/2 झुकी हुई है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह पांचवें स्थान पर है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग स्थलीय है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेण्ड में एक चक्कर लगती है।

सौर मंडल में मंगल ग्रह :

मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर इसकी आभा रिक्तिम दिखती है जिस कारण से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध भगवान भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को यह नाम अपने लाल रंग की वजह से मिला है। पृथ्वी से देखने पर इसको इसकी रक्तिम आभा की वजह से लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है।

मंगल ग्रह का यह लाल रंग आयरन आक्साइड की अधिकता की वजह से है। मंगल ग्रह को प्रागैतिहासिक काल से जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रह दो प्रकार के होते हैं – स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें ज्यादातर गैस ही गैस होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला गृह है। इसका वातावरण विरल होता है।

इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊँचा पर्वत ओलम्पस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ में विशालतम कैन्यन वैलेस मैरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अतिरिक्त मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है।

सन् 1965 में मेरिनर 4 के द्वारा की पहली मंगल उडान से पहले तक यह माना जाता था कि ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल हो सकता है। यह हल्के और गहरे रंग के धब्बों की आवर्तिक सूचनाओं पर आधारित था विशेष तौर पर ध्रुवीय अक्षांशों जो लंबे होने पर समुद्र और महाद्वीपों की तरह दिखते हैं काले striations की व्याख्या कुछ प्रेक्षकों द्वारा पानी की सिंचाई नहरों के रूप में की गई है।

इन सीधी रेखाओं की मौजूदगी बाद में सिद्ध नहीं हो पाई और यह माना गया कि ये रेखाएं मात्र प्रकाशीय भ्रम के अतिरिक्त कुछ और नहीं हैं। फिर भी सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा होते हैं – फोबोस और डिमोज।

मंगल ग्रह पर एक समय में जल के साथ-साथ जीवन भी मौजूद था लेकिन आज यहाँ पानी जम चुका है और किसी जीवन का पता नहीं चल पाया है। मगल ग्रह पर भी कभी ज्वालामुखी सक्रिय थे, वे काफी बड़े और काफी सक्रिय थे। ओलंपस मोन्स सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी है।

इसके समक्ष पृथ्वी के ज्वालामुखी ही नहीं बाकी सभी चीजें बौनी हो जाती हैं। यह ज्वालामुखी 25 किलोमीटर ऊँचा है यानि माउंट एवरेस्ट से भी तीन गुना ऊँचा। इसका व्यास 674 किलोमीटर का है। यह अमेरिका के एरिजोना प्रान्त के आकार जितना ही है। लेकिन ये लाखो सालों से सक्रिय नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं।

सौर मंडल में बृहस्पति गृह :

बृहस्पति सूर्य पांचवां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के हजारवें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य सात ग्रहों के कुल द्रव्यमान का ढाई गुना है। बृहस्पति को शनि, युरेनस और नेप्चून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है और इसका रंग पीला है। यह ग्रह प्राचीनकाल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह कई संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था।

जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो यह चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे ज्यादा चमकदार निकाय बन गया। इस ग्रह में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके ज्यादा चमकदार होने का कारण इसका विशाल आकार होता है। इसका व्यास पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है। यह ग्रह की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता इसलिए इसे गैसीय दानव के नाम से भी जाना जाता है।

यह गैनिमीड नामक सबसे बड़े चंद्रमा को लिए हुए है जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज्यादा है। लो सबसे बड़े ग्रह के चार चंद्रमाओं में से एक है। यह ज्वालामुखी की सक्रियता के लिहाज से सोलर सिस्टम का सबसे सक्रिय पिंड है। लो एक तरह से सक्रिय ज्वालामुखी से भरा हुआ है।

इसके लावा में फैले गंधकयुक्त रसायन अंतरिक्ष में दूर तक फैल जाते हैं। यह उपग्रह के बेहद नजदीक है लिहाजा इस उपग्रह पर बृहस्पति के खिचाव का काफी प्रभाव है और इस बल के चलते लो का आंतरिक हिस्सा काफी गर्म रहता है और यही ऊष्मा ज्वालामुखी के रास्ते बाहर निकलती है।

सौर मंडल में शनि गृह :

शनि सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। इस ग्रह को अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। यह आकाश में एक पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह सूरज से छठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ 14,29,40,000 किलोमीटर है। शनि ग्रह का गुरुत्व पानी से भी कम है और इसके लगभग 62 उपग्रह हैं।

जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गिनिमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीनकाल में ही हो गई थी। गैलिलियो गैलिली ने सन् 1610 में दूरबीन की मदद से इस ग्रह को खोजा था। शनी ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है।

जल, मिथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सौर मंडल में चार ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी-पत्थर की जगह ज्यादातर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। शनि इनमें से एक है बाकी तीन बृहस्पति, अरुण और वरुण हैं। शनि के कुल 62 चंद्रमा हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है।

यह ऐसा उपग्रह है जिसके वायुमंडल का घनत्व काफी ज्यादा है जिसमें हम साँस नहीं ले सकते हैं। पृथ्वी को छोडकर सोलर सिस्टम में टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसमें झीलें मौजूद हैं। लेकिन इन झीलों में पानी नहीं होता है बल्कि तरल हाईड्रोकार्बन मौजूद होता है। टाइटन में मौजूद ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा में जल और अमोनिया तरल पदार्थ के रूप में निकलता है।

इसमें एक ज्वालामुखी डूम मोन्स कहलाता है। इसके बाई तरफ मौजूद गड्ढा सोट्रा पटेरा कहलाता है जो एक तरह का सक्रिय क्रायोवॉलकेनो हो सकता है। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि टाइटन में सक्रिय क्रायोवॉलकेनो हैं या नहीं लेकिन शनि के दूसरे उपग्रह एनक्लेडस पर ऐसी स्थिति को लेकर कोई संदेह नहीं है।

एनक्लेडस की सतह पर 100 गीजर पानी और दूसरे रसायन फ्वारों की तरह छोड़ते रहते हैं। इसका 2005 में कैसिनी परियोजना के तहत पहली बार पता चला था की इसकी बर्फीले सतह के नीचे संभवतः मौजूद समुद्र से यहाँ पानी आता है।

सौर मंडल में अरुण गृह :

अरुण या युरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से सातवाँ ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है।

अरुण या युरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से सातवाँ ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है।

औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ ज्यादा प्रतिशत में हैं जबकि अरुण पर गैस अधिक है। इसलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल साढ़े चौदह गुना भारी है। अरुण को बिना दूरबीन के आँखों से भी देखा जा सकता है यह इतना दूर है और इतनी माध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा।

13 मार्च 1781 में विलियम हरशल ने इसकी खोज की घोषणा की। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसके चारों ओर नौ वलयों में पांच वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन हैं। इसमें घना वायुमंडल पाया जाता है जिसमें मुख्य रूप से हाईड्रोजन व अन्य गैसें है।

सौर मंडल में वरुण ग्रह :

वरुण, नॅप्टयून या नॅप्चयून हमारे सौर मंडल में सूर्य से आठवां ग्रह है। वरुण सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह है। वरुण ग्रह की खोज सन् 1846 ई. में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गले और अर्बर ले वेरिअर ने की है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है।

वरुण, नॅप्टयून या नॅप्चयून हमारे सौर मंडल में सूर्य से आठवां ग्रह है। वरुण सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह है। वरुण ग्रह की खोज सन् 1846 ई. में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गले और अर्बर ले वेरिअर ने की है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है।

वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोडा ज्यादा है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रहपथ सूरज से 30.1 ख०ई० की औसत दुरी पर है अथार्त वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा दूर है।

वरुण को सूरज की एक पूरी प्रक्रिया करने में 164.79 साल लगते हैं अथार्त एक वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। वरुण को नीला दैत्य भी कहा जाता है। इस गृह के 11 चंद्रमा हैं। अरुण ग्रह की तरह इसमें भी पतले छल्ले हैं। यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले तीस गुना अधिक है।

सौर मंडल में चंद्रमा उपग्रह :

चंद्रमा वायुमंडल विहीन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। यह सौरमंडल का पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्धयन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इस पर धूल के मैदान को शान्तिसागर कहते हैं।

यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। बुध की तरह हमारा चंद्रमा भी एक समय में ज्वालामुखीय तौर पर सक्रिय था लेकिन अब नहीं है। इसका सबसे पुख्ता सबूत है विशाल मैदानी भाग मारिया जिसे लैटिन में सीज या समुद्र कहते हैं। यह चंद्रमा की सतह पर लावा के फैलने के बाद बचे अवशेष हैं जो जम गए हैं और ठोस रूप ले चुके हैं।

इसके अतिरिक्त चंद्रमा पर चंद्र गुंबद भी नजर आते हैं जो कई किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। वे अक्सर क्लस्टर्स या झुंड में नजर आते हैं। चंद्र गुंबदों के बारे में माना जाता है कि वे पिघले लावा से बने हैं और समय के साथ ठंडे हुए हैं।

क्षुद्रग्रह घेरा :

क्षुद्रग्रह घेरा या एस्टरौएड बॅल्ट हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की ग्रहपथाओं के बीच में स्थित है जिसमें लाखों-हजारों क्षुद्रग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 150 किलोमीटर के व्यास वाला सेरेस नाम का बौना ग्रह भी है जो अपने स्वंय के गुरुत्वाकर्षण खिचाव से गोल आकार पा चुका है।

यहाँ पर तीन और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्रग्रह पाए जा चुके हैं – वॅस्टा , पैलस और हाइजिआ। पूरे क्षुद्रग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं चार वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न-भिन्न है कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं।

सन् 2008 के मध्य तक, पांच छोटे पिंडों को बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सेरेस क्षुद्रग्रह घेरे में है और वरुण से परे चार सूर्य ग्रहपथ – यम, हउमेया, माकेमाके और ऍरिस। 6 ग्रहों और तीन बौने ग्रहों की परिक्रमा प्राकृतिक उपग्रह करते हैं जिन्हें आमतौर पर पृथ्वी के चंद्रमा के नाम के आधार पर चंद्रमा ही पुकारा जाता है। हर बाहरी ग्रह को धूल और अन्य कणों से निर्मित छल्लों द्वारा परिवृत किया जाता है।

सौर मंडल के पिंड :

अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ के 24 अगस्त, 2006 के प्राग सम्मेलन के अनुसार सौरमंडल पिंडों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

1. प्रधान ग्रह – सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में हैं – बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। शुक्र सूर्य से सबसे नजदीक है और नेपच्यून उस से सबसे दूर है।

2. बौने ग्रह – यम, एरीज, सीरिज, हॉमिया, माकीमाकी। सीरीज क्षुद्रग्रह पट्टी में है और वरुण से परे चार बौने ग्रह यम, हॉमिया, माकीमाकी और एरीज।

3. लघु सौरमंडलीय पिंड – 166 ज्ञात उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्रग्रह पट्टी, धूमकेतु, उल्काएं, बर्फीली क्विपर पट्टी के पिंड और ग्रहों के बीच की धूल शामिल हैं। 6 ग्रहों और 3 बौनों ग्रहों की परिक्रमा प्राकृतिक उपग्रह करते हैं जिन्हें आमतौर पर पृथ्वी के चंद्रमा के नाम के आधार पर चंद्रमा ही कहा जाता है। प्रत्येक बाहरी ग्रह को धूल और अन्य कणों से निर्मित छल्लों द्वारा परिवृत किया जाता है।

बौने ग्रह : हमारे सौरमंडल में पांच ज्ञात बौने ग्रह हैं – यम, सीरीस, हउमेया, माकेमाके, ऍरिस। यम को पहले ग्रह ही माना जाता था लेकिन 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया।

यम : यम ग्रह की खोज सन् 1930 में क्लाड टामवों ने की थी। रोमन मिथक कथाओं के अनुसार प्लूटो पाताल का देवता है। इस नाम के पीछे दो कारण हैं एक तो यह कि सूर्य से काफी दूर होने से यह एक अँधेरा ग्रह है और दूसरा यह कि प्लूटो का नाम PL से शुरू होता है जो इसके अन्वेषक पर्सीयल लावेल के अद्याक्षर है।

सेरस : सेरस की खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने की थी। आई.ए.यू. की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में ही रखा जाता है जहाँ पर इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसकी कक्षा सूर्य से 446,000,000किलोमीटर है। इसका व्यास 950 किलोमीटर है। सेरेस कृषि का रोमन देवता है।

यह मंगल और गुरु के मध्य स्थित मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टे में है। यह इस पट्टे में सबसे बड़ा पिंड है। सेरेस का आकार और द्रव्यमान उसे गुरुत्व के प्रभाव में डालकर बनाने के लिए पर्याप्त है। अन्य बड़े क्षुद्रग्रह जैसे 2 पलास, 3 जुनो और 10 हायजीआ अनियमित आकार के हैं। सेरेस एक चट्टानी केन्द्रक है और 100 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है।

यह 100 किलोमीटर मोटी परत सेरेस के द्रव्यमान का 23 से 28 प्रतिशत तथा आयतन का 50 प्रतिशत है। यह पृथ्वी पर के ताजे जल से ज्यादा है। इसके बाहर एक पतली धूल की परत है। सेरेस की सतह C वर्ग के क्षुद्रग्रह के जैसे है। सेरेस पर एक पतले वातावरण के संकेत मिले हैं। सेरेस तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं गया है लेकिन नासा का डान इसकी यात्रा 2015 में करेगा।

सूरज के बौने बेटा क्षुद्रग्रह : पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने लघु होते हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्रग्रह ग्रहिका ग्रहिका भी कहते हैं। हमारी सौर प्रणाली में लगभग 100,000 क्षुद्रग्रह हैं लेकिन उनमे से ज्यादातर इतने छोटे हैं कि उन्हें पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता है।

हर क्षुद्रग्रह की अपनी एक कक्षा होती है जिसमें ये सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। इनमे से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। इतालवी खगोलवेत्ता पिआज्जी ने इस क्षुद्रग्रह को जनवरी 1801 में खोजा था। सिर्फ वेस्टाल ही एक ऐसा क्षुद्रग्रह है जिसे आँखों से देखा जा सकता है यद्यपि इसे सेरेस के बाद खोजा गया था।

इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास के सेरेस से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़ों तक होता है। ये क्षुद्रग्रह पृथ्वी की कक्षा के अंदर से शनि की कक्षा से बाहर तक है। इनमें से दो तिहाई क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टे में है। हिडाल्गो नामक क्षुद्रग्रह की कक्षा मंगल तथा शनि ग्रहों के बीच पडती है।

हर्मेस तथा ऐरोस नामक क्षुद्रग्रह पृथ्वी से कुछ लाख किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। कुछ की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है और कुछ ने भूतकाल में पृथ्वी को टक्कर भी मारी है। क्षुद्रग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इतने छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता है।

क्षुद्रग्रह का पट्टा : क्षुद्रग्रह सौरमंडल बन जाने के बाद बचे हुए पदार्थ हैं। एक दूसरी कल्पना के अनुसार ये मंगल और गुरु के बीच में किसी समय में रहे प्राचीन ग्रह के अवशेष है जो किसी कारण की वजह से टुकड़ों में बंट गए थे। इस कलप्ना की एक वजह यह भी है कि मंगल और गुरु के बीच का अन्तराल सामान्य से ज्यादा है।

दूसरा कारण यह है कि सूर्य के ग्रह अपनी दूरी के अनुसार द्रव्यमान में बढ़ते हुए और गुरु के बाद घटते क्रम में है। इस प्रकार मंगल और गुरु में बीच में गुरु से छोटा लेकिन मंगल से बड़ा एक ग्रह होना चाहिए। लेकिन इस प्राचीन ग्रह के होने की बात एक कल्पना ही लगती है क्योंकि अगर सभी क्षुद्र ग्रहों को एक साथ मिला भी लिया जाए तब भी इनसे बना संयुक्त ग्रह 1500 किलोमीटर से कम व्यास का होगा जो कि हमारे चंद्रमा के आधे से भी कम है।

क्षुद्रग्रहों के बारे में जानकारी उल्कापात में बचे हुए अवशेषों से है। जो क्षुद्रग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के वातावरण में आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं उन्हें उल्का कहा जाता है। अधिकतर उल्काए वातावरण में ही जल जाती है लेकिन कुछ उल्काएं पृथ्वी से टकरा भी जाती है। इन उल्काओं का 92% भाग सीलीकेट का और 5% भाग लोहे और निकेल का बना हुआ होता है।

उल्का अवशेषों को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये सामान्य पत्थरों जैसे होते हैं। क्षुद्रग्रह सौरमंडल के जन्म से ही मौजूद है इसलिए वैज्ञानिक इनके अध्धयन के लिए उत्सुक रहते हैं। अंतरिक्षयान जो इनके पट्टे के बीच से गए हैं उन्होंने पाया है ये पट्टा सघन नहीं है और इनके बीच में बहुत सारी जगह खाली है। अब तक हजारों क्षुद्रग्रह देखे जा चुके हैं और उनका नामकरण और वर्गीकरण हो चुका है। इनमे प्रमुख हैं टाउटेटीस, कैस्टेलिया, जिओग्राफोस और वेस्ता।

क्षुद्रग्रहों का वर्गीकरण :

1. C वर्ग : इस श्रेणी में 75% ज्ञात क्षुद्रग्रह आते हैं। ये बहुत धुंधले होते हैं। ये सूर्य के जैसी संरचना रखते हैं लेकिन इनमें हाईड्रोजन और हीलियम नहीं होता है।

2. S वर्ग : इस श्रेणी में 17% ज्ञात क्षुद्रग्रह आते हैं जिनमे से कुछ चमकदार होते हैं। ये धातुओं लोहा और निकेल तथा मैग्नीशियम सीलीकेट से बने होते हैं।

3. M वर्ग : ज्यादातर बचे हुए क्षुद्रग्रह इस श्रेणी में आते हैं। ये चमकदार, निकेल और लोहे से बने होते हैं।

क्षुद्रग्रहों का वर्गीकरण इनकी सौरमंडल में जगह के आधार पर भी किया गया है।

1. मुख्य पट्टा : मंगल और गुरु के मध्य कुछ क्षुद्रग्रह होते हैं। ये सूर्य से 2 से 4 AU की दूरी पर होते हैं। इनमें कुछ उपवर्ग भी हैं – हंगेरियास, फ्लोरास, फोकिया, कोरोनीस, एओस, थेमीस, सायबेलेस और हिल्डास। हिल्डास इनमे से मुख्य है।

2. एटेंस : ये सूर्य से 1.0 AU से कम दूरी पर और 0.983 AU से ज्यादा दूरी पर हैं।

3. अपोलोस : ये सूर्य से 1.0 AU से ज्यादा दुरी पर लेकिन 1.01AU से कम दूरी पर है।

4. अमार्स : ये सूर्य से 1.017 AU से ज्यादा दूरी पर लेकिन 1.3 AU से कम दूरी पर है।

5. ट्राजन : ये गुरु के गुरत्व के पास होते हैं।

ग्रहीय मंडल :

ग्रहीय मंडल उसी प्रक्रिया से बनते हैं जिस से तारों की सृष्टि होती है। आधुनिक खगोलशास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बादल गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है तो वह किसी तारे के आस-पास एक आदिग्रह चक्र बना देता है। पहले अणु जमा होकर धूल के कण बना देते हैं फिर कण मिलकर डले बन जाते हैं।

गुरुत्वाकर्षण के निरंतर प्रभाव से इन डलों में टकराव और जमावड़े होते रहते हैं और धीरे-धीरे मलबे के बड़े-बड़े टुकड़े बन जाते हैं जो समय के साथ-साथ ग्रहों, उपग्रहों और अलग वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। जो वस्तुएं बड़ी होती हैं उनका गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल होता है और वे अपने-आप को सिकोड़कर एक गोले का आकार धारण कर लेती है।

किसी ग्रहीय मंडल के सृजन के पहले चरणों में यह ग्रह और उपग्रह कभी-कभी आपस में टकरा भी जाते हैं जिससे कभी तो वह खंडित हो जाते हैं और कभी जुडकर और बड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के साथ एक मंगल ग्रह जितनी बड़ी वस्तु का भयंकर टकराव हुआ जिससे पृथ्वी का बड़ा सा सतही हिस्सा उखाडकर पृथ्वी के आस-पास परिक्रमा ग्रहपथ में चला गया और धीरे-धीरे जुडकर हमारा चन्द्रमा बन गया।

सौर वायु :

सौरमंडल सौर वायु द्वारा बनाए गए एक बड़े बुलबुले से घिरा हुआ है जिसे हिलियोस्फियर कहते हैं। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हैं। अत्यंत अधिक उर्जा वाले कण इस बुलबुले के अंदर हिलियोस्फियर के बाहर से प्रवेश कर सकते हैं। यह किसी तारे के बाहरी वातावरण द्वारा उत्सर्जन किए गए आवेशित कणों की धारा को सौर वायु कहते हैं।

सौर वायु विशेषकर अत्यधिक उर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी होती है इनकी उर्जा किसी तारे के गुरुत्व प्रभाव से बाहर जाने के लिए पर्याप्त होती है। सौर वायु सूर्य से हर दिशा में प्रवाहित होती है जिसकी गति कुछ सौ किलोमीटर प्रति सेकेण्ड होती है। सूर्य के संदर्भ में इसे सौर वायु कहते हैं और अन्य तारों के संदर्भ में इसे ब्रह्माण्ड वायु कहते हैं।

प्लूटो से बहुत बाहर सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रभाव से धीमी हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है। खगोलीय माध्यम और सारे ब्रह्माण्ड में फैला हुआ है। यह एक बहुत ही कम घनत्व वाला माध्यम है। सौर वायु सुपर सोनिक गति से धीमी होकर सब सोनिक गति में आने वाले चरण को टर्मिनेशन शॉक या समाप्ती सदमा कहते हैं।

सब सोनिक गति पर सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रवाह के प्रभाव में आने से दबाव होता है जिससे सौर वायु धूमकेतु की पूंछ जैसी आकृति बनाती है जिसे हिलिओसिथ कहते हैं। हिलिओसिथ की बाहरी सतह जहाँ पर हिलियोस्फियर खगोलीय माध्यम से मिलता है हिलीयोपाज कहलाती है। हिलीयोपाज क्षेत्र सूर्य के आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के दौरान खगोलीय माध्यम में एक हलचल उत्पन्न करता है। यह खलबली वाला क्षेत्र जो हिलिओपाज के बाहर है वह बो-शाक या धनु सदमा कहलाता है।

धूमकेतु :

सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे-छोटे अरबो पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। इसका नाम पुच्छल इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ के होने की वजह से पड़ा है। Comet शब्द, ग्रीक शब्द kometes से बना है जिसका अर्थ होता है Hairy one बालों वाला।

यह इसी तरह से दिखते हैं इसलिए यह नाम पड़ा। धूमकेतु या पुच्छल तारे, चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय गैस और धूल के कण पूंछ का आकार ले लेते हैं। सूर्य के निकट आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित कर चमकने लगते हैं।

चीनी सभ्यता हेली के धूमकेतु को 240 ईसा पूर्व देखे जाने के प्रमाण है। इंग्लैण्ड में नारमन आक्रमण के समय 1066 में भी हेली का धूमकेतु देखा गया था। सन् 1995 तक 878 धूमकेतुओं को सारणीबद्ध किया जा चुका था और उनकी कक्षाओं की गणना हो चुकी थी। इनमे से 184 धूमकेतुओं का परिक्रमा काल 200 सालों से कम है बाकी धुमेकेतुओं के परिक्रमा काल की सही गणना पर्याप्त जानकारी के अभाव में नहीं की जा सकी है।

धूमकेतुओ को कभी कभी गंदी या कीचड़युक्त बर्फीली गेंद कहा जाता है। ये विभिन्न बर्फों और धूल के मिश्रण होते हैं और किसी कारण से सौर मंडल के ग्रहों का भाग नहीं बन पाए पिंड है। यह हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि ये सौरमंडल के जन्म के समय से मौजूद हैं। जब धूमकेतु सूर्य के निकट होते हैं तो उनके कुछ स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं।

केंद्रक में ठोस और स्थायी भाग जो मुख्यतः बर्फ, धूल और अन्य ठोस पदार्थों से बना होता है। कोमा में जल, काबर्न-डाई-ऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल जो केंद्रक से उत्सर्जित होते रहता है। हाईड्रोजन बादल में लाखों किलोमीटर चौड़ा विशालकाय हाईड्रोजन का बादल धूल भरी पूंछ लगभग 100 लाख किलोमीटर लंबे धुएं के कणों के जैसे धूलकणों की पूंछ नुमा आकृति।

यह किसी भी धूमकेतु का सबसे ज्यादा दर्शनीय भाग होता है। आयन पूछ में सैकड़ों लाख किलोमीटर लंबा प्लाज्मा का प्रवाह जो सौर वायु के धूमकेतु की प्रतिक्रिया से बना होता है। धूमकेतु सामान्यत: दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जब वे सूर्य के समीप आते हैं तो वे दिखाई देने लगते हैं। ज्यादातर धूमकेतुओ की कक्षा प्लूटो की कक्षा से बाहर होते हुए सौरमंडल के अंदर तक होती है। इन धूमकेतुओ का परिक्रमा काल लाखो साल होता है।

कुछ छोटे परिक्रमा काल के धूमकेतु ज्यादातर समय प्लूटो की कक्षा से अंदर रहते है। सूर्य की 500 या इसके आसपास परिक्रमाओं के बाद धूमकेतुओ की ज्यादातर बर्फ और गैस खत्म हो जाती है। इसके बाद क्षुद्रग्रहों के जैसा चट्टानी भाग शेष रहता है। पृथ्वी के पास के आधे से ज्यादा क्षुद्रग्रह शायद मृत धूमकेतु है।

जिन धूमकेतुओ की कक्षा सूर्य के निकट तक जाती है उनके ग्रहों या सूर्य से टकराने की या गुरु जैसे महाकाय ग्रह के गुरुत्व से सुदूर अंतरिक्ष में फेंके दिए जाने की संभावना होती है। सबसे अधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली का धूमकेतु है। सन् 1994 में शुमेकर लेवी का धूमकेतु चर्चा में रहा था जब वह गुरु से टुकड़ों में टूटकर जा टकराया था।

पृथ्वी जब किसी धूमकेतु की कक्षा से गुजरता है तो उसका उल्कापात होता है। कुछ उल्कापात एक नियमित अंतराल में होते है जैसे प्रसीड उल्कापात जो हर साल 9 अगस्त और 13 अगस्त के मध्य होता है जब पृथ्वी स्विफ्ट टटल धूमकेतु की कक्षा से गुजरती है। हेली का धूमकेतु अक्टूबर में होने वाले ओरियानाइड उल्कापात के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे धूमकेतु शौकिया खगोलशास्त्रीयों ने खोजे है क्योंकि ये सूर्य के निकट आने पर आकाश में सबसे अधिक चमकीले पिंड में होते हैं।

उल्का :

उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्रग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। यह उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं तो इनमें हवा के घर्षण से आग लग जाती है और तब ये उल्का से उल्कापिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए जलते उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं। बड़े उल्का पिंड बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं।

नैप्चून :

इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी वाला पिंड नेप्चून के सबसे बड़े उपग्रह ट्राइटन पर मौजूद है। नेप्चून सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना दुरी पर स्थित है। इसके बारे में वायेजर 2 स्पेस मिशन ने सन् 1989 में पता लगाया था। वायेजर की भेजी तस्वीरों से पता चला है कि इसकी सतह भी चंद्रमा जैसी ही है।

वायेजर 2 ने ही ये पता लगाया था कि ट्राइटन की सतह से निकलने वाला लावा या कोई और पदार्थ अंतरिक्ष में 8 किलोमीटर ऊपर उठ रहा है। हालाँकि बहुत संभव है कि ट्राइटन से निकलने वाला पदार्थ लावा नहीं होकर बर्फ भी हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी सतह वाटर आइस से भरी हुई है।

शैरान :

शैरान प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। शैरान की कक्षा प्लूटो से 19,640 किलोमीटर है। शैरान का व्यास 1206 किलोमीटर और द्रव्यमान 1.52e21 किलोग्राम है। शैरान पाताल में मृत आत्मा को अचेरान नदी पार कराने वाले नाविक का नाम है। शैरान को जीम क्रिस्टी ने सन् 1978 में खोजा था।

पहले समय में यह माना जाता था कि प्लूटो शैरान से है क्योंकि प्लूटो और शैरान के चित्र धुंधले थे। शैरान असामान्य चंद्रमा है क्योंकि यह सौरमंडल में अपने ग्रह की तुलना में सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसके पहले यह श्रेय पृथ्वी और चंद्रमा का था। कुछ वैज्ञानिक प्लूटो और शैरान को ग्रह और चंद्रमा की बजाय युग्म ग्रह मानते है।

शैरान का व्यास अनुमानित है और इसमें 2% की गलती की संभावना है। इसका द्रव्यमान और घनत्व भी सही तरह से ज्ञात नहीं हैं। प्लूटो और शैरान एक-दूसरे की परिक्रमा समकाल में करते हैं अथार्त दोनों एक-दूसरे के सम्मुख एक ही पक्ष रखते हैं। यह सौर मंडल में अनोखा है।

शैरान की संरचना अज्ञात है लेकिन कम घनत्व दर्शाता है कि यह शनि के बर्फीले चंद्रमाओं की तरह है। इसकी सतह पानी की बर्फ से ढकी है। आश्चर्यजनक रूप से यह प्लूटो से भिन्न है। यह माना जाता है कि यह प्लूटो के किसी पिंड से टकराने से बना होगा। शैरान पर वातावरण होने में शंका है।

प्लुटो :

प्लूटो यह दूसरा सबसे भारी बौना ग्रह है। सामान्यत: यह नेपच्युन की कक्षा से बाहर रहता है। प्लूटो सौर मंडल के सात चंद्रमाओं से छोटा है। प्लूटो की कक्षा सूर्य की औसत दुरी से 5,913,520,000 किलोमीटर है। प्लूटो का व्यास 2274 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान 1.27e22 है। रोमन मिथकों के अनुसार प्लूटो पाताल का देवता है।

प्लूटो को यह नाम इस ग्रह के अँधेरे के कारण और इसके अविष्कार पर्सीवल लावेल के आद्याक्षारो के कारण मिला है। प्लूटो को सन् 1930 में संयोग से खोजा गया था। युरेनस और नेपच्युन की गति के आधार पर की गई गणना में गलती की वजह से नेपच्युन के परे एक और ग्रह के होने की भविष्यवाणी की गई थी।

लावेल वेधशाला अरिजोना में क्लायड टामबाग इस गणना की गलती से अनजान थे। उन्होंने पूरे आकाश का सावधानीपूर्वक निरिक्षण किया और प्लूटो को खोज निकाला। खोज के तुरंत बाद यह पता चल गया था कि प्लूटो इतना छोटा है कि यह दुसरे ग्रह की कक्षा में प्रभाव नहीं डाल सकता है।

नेपच्युन के परे x ग्रह की खोज जारी रही लेकिन कुछ नहीं मिला और इस ग्रह के मिलने की संभावना भी नहीं है। कोई x ग्रह नहीं है क्योंकि वायेजर 2 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार युरेनस और नेपच्युन की कक्षा न्युटन के नियमों का पालन करती है। कोई x ग्रह नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि प्लूटो के परे कोई और पिंड नहीं है। प्लूटो के परे बर्फीले क्षुद्रग्रह , धूमकेतु और बड़ी संख्या में छोटे-छोटे पिंड मौजूद हैं।

इनमें से बहुत से पिंड प्लूटो के आकार के भी हैं। प्लूटो पर अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं भेजा गया है, हब्बल से प्राप्त तस्वीरें भी प्लूटो के बारे में अधिक जानकारी देने में असमर्थ है। वर्ष 2006 में प्रक्षेपित अंतरिक्षयान न्यु हारीजांस वर्ष 2015 में प्लूटो के पास पहुंचेगा। प्लूटो का एक उपग्रह भी है जिसका नाम शैरान है।

शैरान को सन् 1978 में संक्रमण विधि से खोजा गया था जब प्लूटो सौरमंडल के प्रतल में आ गया था और शैरान द्वारा प्लूटो के सामने से गुजरने पर इसके प्रकाश में आई कमी को देखा जा सकता था। 2005 में हब्बल ने इसके दो और चंद्रमाओं को खोजा जिन्हें निक्स और हायड्रा का नाम दिया गया था। इनका व्यास क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर है।

प्लूटो का व्यास अनुमानित है। इसमें 1% की गलती की संभावना है। प्लूटो और शैरान का द्रव्यमान ज्ञात है जो शैरान की कक्षा और परिक्रमा कला की गणना में प्रयोग कर ज्ञात किया गया है लेकिन प्लूटो और शैरान का स्वतंत्र रूप से द्रव्यमान ज्ञात नहीं है। इसके लिए दोनों पिंडों द्वारा दोनों के मध्य गुरुत्वकेंद्र के परिक्रमण काल की गणना करनी होगी।

इस गणना को हब्बल दूरबीन द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह गणना न्यु हारीजांस के द्वारा आंकड़े भेजे जाने के बाद ही संभव हो सकती है। प्लूटो सौर मंडल में आयप्टस के बाद सबसे ज्यादा गहरे रंग का पिंड है। प्लूटो के वर्गीकरण में विवाद रहा है। यह 75 वर्षों तक सौर मंडल में नवे ग्रह के रूप में जाना जाता रहा लेकिन 24 अगस्त, 2006 में इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने ग्रहों के वर्ग से निकालकर एक नए वर्ग बौने ग्रह में रख दिया।

प्लूटो की कक्षा अत्यधिक विकेंद्रित है, यह नेपच्युन की कक्षा के अंदर भी आता रहा है। हाल ही में यह नेपच्युन की कक्षा के अंदर जनवरी 1979 से 11 फरवरी, 1999 तक रहा था। प्लूटो ज्यादातर ग्रहों की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। प्लूटो नेपच्युन से 3:2 के अनुनाद से बंधा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि प्लूटो का परिक्रमा काल नेपच्युन से 1.5 गुना लंबा है।

इसका परिक्रमा पथ बाकी ग्रहों से ज्यादा झुका हुआ है। प्लूटो नेपच्यून की कक्षा को काटता हुआ प्रतीत होता है लेकिन परिक्रमा पथ के झुके होने से वह नेपच्युन से कभी नहीं टकराएगा। युरेनस की तरह प्लूटो का विषुवत उसके परिक्रमा पथ के प्रतल पर लंबवत है। प्लूटो की सतह पर तापमान -235 सेल्सियस से -210 सेल्सियस तक विचलन करता है।

गर्म क्षेत्र साधारण प्रकाश में गहरे नजर आते हैं। प्लूटो की संरचना अज्ञात है लेकिन उसके घनत्व के होने से अनुमान है कि यह ट्राईटन की तरह 70% चट्टान और 30% जलबर्फ से बना है। इसके चमकदार क्षेत्र नाईट्रोजन की बर्फ के साथ कुछ मात्रा में मिथेन, इथेन और कार्बन-मोनो-ऑक्साइड की बर्फ से ढके हैं।

इसके गहरे क्षेत्रों की संरचना अज्ञात है लेकिन इन पर कार्बनिक पदार्थ होने की संभावना है। प्लूटो के वातावरण के विषय के बहुत कम जानकारी है लेकिन शायद यह नाईट्रोजन के साथ कुछ मात्रा में मिथेन और कार्बन-मोनो-ऑक्साइड से बना हो सकता है। यह बहुत पतला है और दवाब भी कुछ मीलीबार है।

प्लूटो का वातावरण इसके सूर्य के निकट होने पर ही अस्तित्व में आता है शेष अधिकतर काल में यह बर्फ बन जाता है। जब प्लूटो सूर्य के निकट होता है तब इसका कुछ वातावरण उड़ भी जाता है। नासा के वैज्ञानिक इस ग्रह की यात्रा इसके वातावरण के जमे रहने के काल में करना चाहते हैं। प्लूटो और ट्राईटन की असामान्य कक्षाएं और उनके गुणधर्मों में समानता इन दोनों में ऐतिहासिक संबंध दर्शाती है।

एक समय में यह माना जाता था कि प्लूटो कभी नेपच्युन का चंद्रमा रहा होगा लेकिन अब यह ऐसा नहीं माना जाता है। अब यह माना जाता है कि ट्राईटन प्लूटो के जैसे स्वतंत्र रूप से सूर्य की परिक्रमा करते रहा होगा और किसी कारण से नेपच्युन के गुरुत्व की चपेट में आ गया होगा। शायद ट्राउटन, प्लूटो और शेरान शायद उड़ते बादल से सौर मंडल में आए हुए पिंड हैं। पृथ्वी के चंद्रमा की तरह शैरान शायद प्लूटो के किसी पिंड से टकराने से बना है। प्लूटो को दूरबीन से देखा जा सकता है।

नेरेईड :

यह नेपच्युन का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसकी कक्षा नेपच्युन से 5,513,400 किलोमीटर है। इसका व्यास 340 किलोमीटर है। नेरेइड सागरी जलपरी है और नेरेउस और डोरीस की 50 पुत्रियों में से एक है। इसकी खोज काईपर ने सन् 1949 में की थी।

नेरेइड की कक्षा सौर मंडल के किसी भी ग्रह या चंद्रमा से ज्यादा विकेन्द्रित है। नेरेइड की नेपच्युन से दूरी 1,353.600 किलोमीटर से 9,623,700 किलोमीटर तक विचलित होती है। इसकी विचित्र कक्षा से लगता है कि यह एक क्षुद्रग्रह है या काईपर पट्टे का पिंड है।

ट्राईटन :

यह नेपच्युन का सातवाँ ज्ञात और सबसे बड़ा चन्द्रमा है। इसकी कक्षा नेपच्युन से 354,760 किलोमीटर है। इसका व्यास 2700 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान 2.14e22 किलोग्राम है। इसकी खोज लासेल ने सन् 1846 में नेपच्युन की खोज के कुछ सप्ताहों में की थी। ग्रीक मिथकों में ट्राईटन सागर का देवता है जो नेपच्युन का पुत्र है।

इसे मानव के धड और चेहरे लेकिन मछली के पूंछ वाले देवता के रूप में दर्शाया जाता है। ट्राईटन के विषय में हमारी जानकारी वायेजर 2 द्वारा 25 अगस्त, 1989 की यात्रा से प्राप्त जानकारी तक ही सीमित है। ट्राईटन विपरीत दिशा में नेपच्युन की परिक्रमा करता है। यह बड़े चंद्रमाओं से अकेला है जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है।

अन्य विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाले बृहस्पति के चंद्रमा एनान्के, कार्मे, पासीपे और शनि का चंद्रमा फोबे ट्राईटन के व्यास के 1/10 भाग से भी छोटे है। अपनी इस विचित्र परिक्रमा की वजह से लगता है कि ट्राईटन शायद सौरमंडल की मातृ सौर निहारिका से नहीं बना है। यह कहीं पर बना होगा और बाद में नेपच्युन के गुरुत्व की चपेट में आ गया होगा।

इस प्रक्रिया में वह नेपच्युन के किसी चंद्रमा से टकराया होगा। यह प्रक्रिया नेरेईड की असामान्य कक्षा के पीछे एक वजह हो सकती है। अपनी विपरीत कक्षा की वजह से नेपच्युन और ट्राईटन के मध्य ज्वारीय बंध ट्राईटन की गतिज उर्जा को कम कर रहा है जिसकी वजह से इसकी कक्षा छोटी होती जा रही है।

आने वाले भविष्य में ट्राईटन टुकड़ों में बंटकर वलय में बदल जायेगा या नेपच्युन से टकरा जायेगा। इस समय में यह केवल एक कल्पना मात्र ही है। ट्राईटन का घूर्णन अक्ष विचित्र है। वह नेपच्युन के अक्ष के संदर्भ में 157 डिग्री झुका हुआ है जबकि नेपच्युन का अक्ष 30 डिग्री झुका हुआ है। ट्राईटन का घूर्णन अक्ष युरेनस के जैसा है जिसमें इसके ध्रुव और विषुवत के क्षेत्र एक के बाद एक सूरज की ओर होते हैं।

इस वजह से इस पर विषम मौसमी स्थिति उत्पन्न होती है। वायेजर की यात्रा के समय इसका दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ था। ट्राईटन का घनत्व शनि के बर्फीले चंद्रमाओं जैसे रीआ से अधिक है। ट्राईटन में शायद 25% पानी की बर्फ और शेष चट्टानी पदार्थ हैं। वायेजर ने ट्राईटन का वातावरण पतला पाया था जो मुख्यतः नाईट्रोजन और मिथेन की कुछ मात्रा से बना है। एक पतला कोहरा पांच से दस किलोमीटर की ऊँचाई तक छाया रहता है।

ट्राईटन की सतह पर तापमान 34.5 डिग्री केल्विन रहता है जो प्लूटो के जैसा है। इसकी चमक ज्यादा है जिससे सूर्य की अत्यल्प रोशनी की भी छोटी मात्रा में अवशोषित होती है। इस तापमान पर मिथेन, नाईट्रोजन और कार्बन-डाई-ऑक्साइड जमकर ठोस बन जाते हैं। इस पर कुछ ही क्रेटर दिखाई देते हैं इसकी सतह नहीं है।

इसके दक्षिणी गोलार्ध में नाईट्रोजन और मिथेन की बर्फ जमी रहती है। ट्राईटन की सतह पर जटिल पैटर्न में पर्वत श्रेणी और घाटिया है जो शायद जमने या पिघलने की प्रक्रिया की वजह से हैं। ट्राईटन की दुनिया में सबसे विचित्र इसके बर्फीले ज्वालामुखी हैं। इनसे निकलने वाला पदार्थ द्रव नाईट्रोजन, धूल और मिथेन के यौगिक है।

वायेजर के एक चित्र में एक ज्वालामुखी सतह से 8 किलोमीटर ऊँचा और 140 किलोमीटर चौड़ा है। ट्राईटन, आयो, शुक्र और पृथ्वी सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी वाले पिंड हैं। मंगल पर भूतकाल में ज्वालामुखी थे। यह एक बहुत विचित्र तथ्य है कि पृथ्वी और शुक्र के ज्वालामुखी चट्टानी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं और अंदरूनी गर्मी द्वारा चालित है जबकि आयो के ज्वालामुखी गंधक या गंधक के यौगिक उत्सर्जित करते है और गुरु के ज्वारीय बंध द्वारा चालित है वहीं ट्राईटन के ज्वालामुखी नाईट्रोजन या मिथेन उत्सर्जित करते हैं तथा सूर्य द्वारा प्रदान मौसमी उष्णता से चालित है।

प्राटेउस :

यह नेपच्युन का छठा ज्ञात और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसकी कक्षा 117,600 किलोमीटर नेपच्युन से है। इसका व्यास 418 किलोमीटर है। पाटेउस एक सागरी देवता था जो अपना आकार बदल सकता था। इसकी खोज सन् 1989 में वायेजर 2 ने की थी। यह नेरेइड से बड़ा है लेकिन बहुत गहरे रंग का है।

यह नेपच्युन के इतने निकट है कि इसे नेपच्युन की चमक में देखा जाना मुश्किल है। प्राटेउस अनियमित आकार का चंद्रमा है। यह शायद अनियमित आकार के पिंड के लिए गुरुत्व के कारण गोलाकार होने की सीमा से थोडा-सा ही छोटा है। इसकी सतह पर क्रेटरों की भरमार है और भूगर्भिय गतिविधि के कोई प्रमाण नहीं हैं।

हीलीयोस्फियर :

हमारा सौरमंडल एक बहुत बड़े बुलबुले से घिरा हुआ है जिसे हीलीयोस्फियर कहते हैं। हीलीयोस्फियर सौर वायु द्वारा बनाया गया एक बुलबुला है इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हैं। वैसे इस बुलबुले के अंदर हीलीयोस्फियर के बाहर से अत्यंत अधिक उर्जा वाले कण प्रवेश कर सकते हैं।

सौरवायु किसी तारे के बाहरी वातावरण द्वारा उत्सर्जित आवेशीत कणों की एक धारा होती है। सौरवायु मुख्यतः अत्याधिक उर्जा वाले इलेक्ट्रान और प्रोटान से बनी होती है इनकी उर्जा किसी तारे के गुरुत्व प्रभाव से बाहर जाने के लिए पर्याप्त होती है। सौरवायु सूर्य से हर दिशा में प्रवाहित होती है जिसकी गति कुछ सौ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।

सूर्य के संदर्भ में इसे सौर वायु कहते हैं , अन्य तारों के संदर्भ में इसे ब्रह्मांड वायु कहते हैं। सूर्य से कुछ दूरी पर प्लूटो से काफी बाहर सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रभाव से धीमी हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है। खगोलीय माध्यम हाईड्रोजन और हिलीयम से बना हुआ है और सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है।

यह एक अधिक कम घनत्व वाला माध्यम है। सौरवायु सुपर सोनिक गति से धीमी होकर सबसोनिक गति में आ जाती है इस चरण को टर्मिनेशन शाक या समापन सदमा कहते है। सबसोनिक गति पर सौरवायु खगोलीय माध्यम के प्रवाह के प्रभाव में आ जाती है। इस दबाव से सौर वायु धूमकेतु की पूंछ जैसी आकृति बनाती है जिसे हीलीयोशेथ कहते हैं।

हीलीयोशेथ की बाहरी सतह जहाँ हीलीयोस्फियर खगोलीय माध्यम से मिलता है हीलीयोपाज कहलाती है। हीलीयोपाज क्षेत्र सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के दौरान खगोलीय माध्यम में एक हलचल उत्पन्न करता है यह खलबली वाला क्षेत्र जो हीलीयोपाज के बाहर बौ शाक या धनुष सदमा कहलाता है।

टर्मीनेशन शाक :

खगोल विज्ञान में टर्मिनेशन शाक सूर्य के प्रभाव को सीमीत करने वाली बाहरी सीमा है। यह वह सीमा है जहाँ सौर वायु के बुलबुलों की स्थानीय खगोलीय माध्यम के प्रभाव से कम होकर सबसोनिक गति तक सीमीत हो जाती है। इससे संकुचन, गर्म होना और चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

यह टर्मिनेशन शाक क्षेत्र सूर्य से 75-90 खगोलीय इकाई की दूरी पर है। टर्मिनेशन शाक सीमा सौर ज्वाला के विचलन के अनुपात में कम ज्यादा होते रहती है। समापन सदमा या टर्मिनेशन शाक की उत्पत्ति की वजह तारों से निकलने वाली सौर वायु के कणों की गति से ध्वनि की गति में परिवर्तन है।

खगोलीय माध्यम जिसका घनत्व अत्यंत कम होता है और उस पर कोई विशेष दबाव नहीं होता है वही सौर वायु का दबाव उसे उत्पन्न करने वाले तारे की दूरी के वर्गमूल के अनुपात में कम होती है। सौर वायु तारे से दूर जाती है एक विशेष दूरी पर खगोलीय माध्यम का दबाव सौर वायु के दबाव से ज्यादा हो जाता है और सौर वायु के कणों की गति को कम कर देता है जिससे एक सदमा तरंग उत्पन्न होती है।

सूर्य से बाहर जाने पर टर्मिनेशन शाक के बाद एक और सीमा आती है जिसे हीलीयोपाज कहते है। इस सीमा पर सौर वायु कण खगोलीय माध्यम के प्रभाव में पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसके बाद की सीमा धनुष सदमा है जहाँ सौरवायु का अस्तित्व नहीं होता है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि शोध यान वायेजर 1 दिसंबर , 2004 में टर्मिनेशन शाक सीमा पार कर चुका है इस समय वह सूर्य से 94 खगोलीय इकाई की दूरी पर था। जबकि इसके विपरीत वायेजर 2 ने मई 2006 में 76 खगोलीय इकाई की दूरी पर ही टर्मिनेशन शाक सीमा पार करने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि टर्मिनेशन शाक सीमा एक गोलाकार आकार में न होकर एक अजीब से आकार में है।

हिलियोशेथ : यह टर्मिनेशन शाक और हीलीयोपाक के बीच का क्षेत्र है। वायेजर 1 और वायेजर 2 अभी इसी क्षेत्र में है और इसका अध्धयन कर रहे हैं। यह क्षेत्र सूर्य से लगभग 80 से 100 खगोलीय दूरी पर है।

हिलीयोपाज : यह सौर मंडल की वह सीमा है जहाँ सौरवायु खगोलीय माध्यम के कणों को बाहर धकेल पाने में असफल रहती है। इसे सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा माना जाता है।

बौ शाक : हीलीयोपाज क्षेत्र सूर्य के आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के दौरान खगोलीय माध्यम में एक हलचल उत्पन्न करता है। यह हलचल वाला क्षेत्र है जो हीलीयोपाज के बाहर है , बौ शाक या धनुष सदमा कहलाता है।